Ettenheim

46

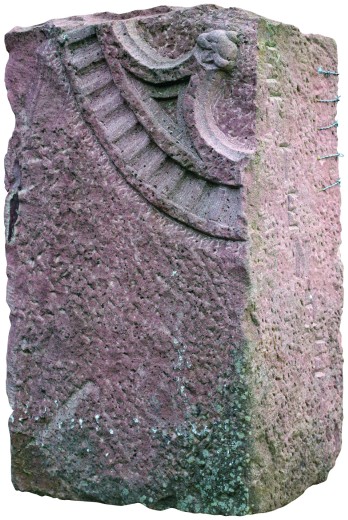

Die Ettenheimer Jugendlichen wählten einen Sandsteinblock für ihre Gedenksteine. Auf einer Seite der Steine ist ein Ausschnitt der Fensterrosette der ehemaligen Ettenheimer Synagoge zu sehen, auf einer anderen Hände, hinter Stacheldraht. In eine Öffnung der Steine integrierten die Jugendlichen ein Fragment einer Glasscheibe aus der Werkstatt des Ettenheimer Glasermeister Karl Vögeles. Es wird vermutet, dass die Glasscheibe als eine Ersatzscheibe für die Ettenheimer Synagoge von Vögele aufbewahrt worden war. Vögele versah das Amt des Bürgermeisters der Stadt Ettenheim, das er 1933 unter dem Druck der Nazis niederlegte.

Deportation aus Ettenheim

Sechs Ettenheimer Jüdinnen und Juden wurden am 22. Oktober 1940 abgeholt: Aus der Festungsstraße 6 Fanny Lion. aus der Friedrichstraße 55 das Ehepaar Josef und Erne Lion mit den Kindern Bernhard (geb. 1932) und Albert (1935) sowie Raphael Lion, der Vater von Josef Lion. Die Familie Lion hatte großes Glück, sie konnte am 15. Februar 1942 von Gurs aus nach Uruguay emigrieren.[1] Fanny Lion, die ihr nicht angehörte, ist von den Nationalsozialisten ermordet worden.